L’héritage de Twen – un entretien avec Serge Ricco

Serge Ricco est le célèbre directeur artistique qui a façonné Télérama et L’Obs pendant des années. Dans son dernier livre, il ressuscite l’esprit révolutionnaire de Twen, et révèle pourquoi ce magazine allemand des années 60 continue d’inspirer les DA d’aujourd’hui. Une occasion de plonger également dans les références et dans la vision de cet insatiable amoureux des magazines.

![twen [1959-1971], éditions Bureau Brut](https://brunobernard.com/app/uploads/2024/05/20-Twen-01-01.jpg)

Bruno Bernard – Avant de parler de l’ouvrage, parlons un peu de vous. Pouvez-vous résumer votre parcours ?

Serge Ricco – On va dire « amateur de magazines ». Si il y a une ligne directrice, c’est ça : l’amour des journaux, des magazines. À la sortie de l’école Estienne, j’étais un des seuls à vouloir entrer dans un magazine, alors que la plupart partaient en agences de pubs ou en agences de com. Mais c’était encore une époque où il n’y avait pas d’ordinateur présent dans les rédactions.

J’ai commencé à Télérama. J’y suis resté 20 ans, ce qui est assez long. Je pense que j’ai vu tous les coins de la maison. Au bout d’un moment, on m’a proposé de refaire Le Nouvel Observateur. J’avais besoin de voir d’autres choses et je ne regrette pas. Parce que pour moi, la première qualité d’un directeur artistique dans la presse magazine c’est la même que celle d’un journaliste, c’est d’être curieux. Et la deuxième, c’est d’aimer transmettre une information.

Quand j’ai commencé à Télérama, j’ai eu la chance de travailler avec un studio anglais qui a disparu depuis ce qui s’appelait CDT. On avait travaillé avec Nicolas Thirkell qui était vraiment un très grand directeur de création. Il a fait plusieurs fois The Observer, The Indepedendent, tous les grands quotidiens anglais. Il a amené de bonnes fondations graphiques à Télérama, qui restent encore aujourd’hui. C’était au début des années 90. Avec lui, j’ai appris énormément. La première chose qu’il m’avait conseillé, c’est de descendre dans les archives. Pour pouvoir imaginer l’avenir, il faut toujours savoir d’où on vient.

« La première chose, c’est de descendre dans les archives. »

Pour L’Obs, j’ai fait la même chose. Et je me suis rendu compte en cherchant un peu que celui qui avait fait le premier logo, c’était Pierre Faucheux. Et un an après, les couvertures ont été re-dessinées par Robert Delpire, qui était un grand ami de Claude Perdriel, et fondateur de l’Observateur. Dans les années 70, Delpire a demandé à Herb Lubalin, qui n’était quand même pas le moindre des typographes, de refaire le fameux logo des années 70, avec une sorte de Caslon re-dessiné. Je me suis demandé comment ils avaient pu oublier toute cette charpente graphique. Mon travail a été de prendre un peu de tout ça pour réinventer l’ADN de L’Obs en 2014.

Et depuis deux ans, j’ai quitté L’Obs et j’ai fondé mon studio qui s’appelle Ricco&Co. Ça me permet de travailler pour différents magazines qui ont besoin d’une vision éditoriale, qui ne soit pas purement esthétique. Je mets toujours en avant mon regard sur le contenu, car c’est le contenu qui définit toujours la forme.

Et à côté de ça, j’écris pour Eye magazine. J’ai fait un premier entretien avec Peter Knapp, qui est un ami et un papa spirituel de direction artistique, qui sera toujours avec moi. Et je développe aussi des choses que je n’ai jamais pu développer, comme l’habillage graphique pour le cinéma et pour la télévision.

Votre nouveau livre parle du magazine Twen. Pour commencer, que veut dire le mot Twen ?

Ça vient de l’anglais twenty. Ce n’est pas un mot, ni un mot allemand, ni un mot qui existe, en fait. C’est une sorte de création pour dire qu’on s’adressait aux jeunes de 20 ans, donc à la génération post-Deuxième Guerre mondiale, à l’époque.

![twen [1959-1971], éditions Bureau Brut](https://brunobernard.com/app/uploads/2024/05/124-Twen.jpg)

Comment est né ce livre ? Qui en est à l’initiative ?

C’est Julia Joffre qui est à l’initiative du livre. Elle est une des associées de Bureau Brut, qui a commencé par être une fonderie, et a ensuite développé une partie édition. Ils avaient déjà sorti deux livres, un sur le Garamond, écrit par Stéphane Darricau que je connaissais de l’école Estienne. C’est quelqu’un qui me faisait intervenir dans ses cours. Stéphane savait que je collectionnais Twen depuis des années, et ils m’ont proposé de participer à cette aventure.

Une archive qui reste chez quelqu’un, ça n’a pour moi aucun intérêt. L’intérêt c’est de transmettre. Comme on dit : « un homme qui meurt, c’est une librairie qui brûle ». J’espère que pour moi, mes livres me survivront. Quant à Twen, il a été le magazine qui a, je pense, influencé tous les directeurs artistiques de l’époque, et encore ceux d’aujourd’hui. Par exemple Francesco Franchi, dès qu’il fait une conférence, il parle de Twen.

![twen [1959-1971], éditions Bureau Brut](https://brunobernard.com/app/uploads/2024/05/28-Twen.jpg)

Il y avait 4-5 magazines qui étaient importants à cette époque, et les années 60 pour moi, c’est l’âge d’or du magazine.

Ce qui est intéressant dans Twen c’est qu’un DA qui n’a pas de vraie formation artistique, Willy Fleckhaus, va réussir en dix ans à établir les fondamentaux d’un bon magazine. L’utilisation de la typographie, de l’image, et ce d’une façon journalistique, mais qui reste quand même très graphique.

« Une archive qui reste chez quelqu’un, ça n’a pour moi aucun intérêt. L’intérêt c’est de transmettre. »

J’ai interviewé Harri Peccinotti qui était un autre grand DA de l’époque. Il avait créé Nova Magazine en Angleterre, il a fait des remplacements en été de Willy Fleckhaus qui était le directeur artistique de Twen. Il disait « je n’ai jamais parlé allemand mais je comprenais ce magazine ».

Moi j’ai acheté plein de Twen au départ, et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. En fait bizarrement, dans le premier exemplaire que j’ai acheté, j’étais encore à l’école Estienne, il y a le mot « avortement » en allemand sur la couverture. Et ce n’est que bien après je me suis rendu compte que le journal où j’ai travaillé, c’est celui qui a fait le manifeste des 343 pour l’avortement.

Dans cette démarche d’archivage, je me rends compte que les choses sont toujours connectées, et que si on aime quelque chose, ce n’est pas un hasard. C’est parce qu’il y a souvent quelqu’un derrière que vous aimez. Il y a vraiment un principe comme une toile d’araignée. La recherche de l’archive c’est comme une enquête policière, en fait. On ne cherche pas un coupable, mais on cherche pourquoi on fait ça.

Vous parlez dans le livre de votre émotion à la découverte de ce premier numéro de Twen, et vous dites qu’il sera la source de vos fondamentaux en tant que directeur artistique de magazines. Quels sont vos autres fondamentaux ?

Au départ évidemment, il y a la base qu’on apprend à l’école. Mais la partie après l’école, je pense qu’elle a été encore plus importante. Ce qui est assez intéressant aujourd’hui, c’est qu’il y a plein de directrices artistiques que je découvre par mes recherches, que nos professeurs ne nous apprenaient pas.

Alexey Brodovitch, par exemple. On ne dit jamais que derrière Brodovitch, il y avait Lillian Bassman. Elle était la directrice artistique de Junior Bazaar, qui faisait les suppléments pour les enfants. On montre toujours ces images-là, mais ce n’est pas Brodovitch qui les a fait, c’est Lillian Bassman qui était son adjointe. Il y a plein de gens comme ça que je découvre.

« L’œil doit voyager. »

Et l’autre partie qui m’intéresse dans mes recherches d’archives, et qui constitue, on va dire mon socle de construction mentale, en tant que directeur artistique, c’est l’immigration. C’est-à-dire que si il n’y a pas Hitler, il n’y a pas les plus grands journaux du 20e siècle. La plupart du temps, ce sont des Juifs qui ont été obligés de quitter la France ou l’Europe.

![twen [1959-1971], éditions Bureau Brut](https://brunobernard.com/app/uploads/2024/05/76-Twen.jpg)

Il y a par exemple Hélène Lazareff qui va créer Elle en 1945 quand elle revient en France. Pierre et Hélène Lazareff partent au début de la guerre à New York, et elle se retrouve avec Brodovitch à Harper’s Bazaar. Et elle reviendra avec l’idée de Elle.

C’est un slogan qu’avait Diana Vreeland, la grande directrice de la réaction de Harper’s Bazaar : « the eye has to travel ». « L’œil doit voyager ». Et ça, je pense que c’est la chose la plus importante. Encore plus aujourd’hui, alors qu’on peut voyager de notre siège. À l’époque, il fallait bouger pour trouver des idées, et le fait de les faire voyager a amené quelque chose de nouveau dans un autre pays.

Dans le petit temple de grands directeurs artistiques que je vénère, il y a évidemment Willy Fleckhaus en premier, et il y a un autre monsieur qui est né à 100 kilomètres d’où est né Willy Fleckhaus c’est Tom Wolsey, le DA de Town magazine. Il est aussi important que Willy, qui lui aussi était Allemand et Juif, et qui a dû, vers l’âge de 12-13 ans, immigrer en Angleterre pour pouvoir fuir le nazisme. Il y a plein de gens comme ça.

Dans mon autre partie, il y a évidemment les Suisses, et Peter Knapp.

Alors avec Peter Knapp et Elle, Willy Fleckhaus et Twen, Harry Peccinotti et Nova, Tom Wolsey et Town… on s’en sort pas mal. Ils ont fait une grosse partie de la culture magazine.

« Il se bat avec sa typo, il se bat avec les mots. »

En fait, je parle des fondamentaux de ce métier comme on parle des fondamentaux du sport. Il y a des choses qui fonctionnent dans un sport, et pour le graphisme, c’est pareil. Parfois vous ne pouvez pas forcément l’expliquer, mais vous savez que telle chose fonctionne, et telle autre chose ne fonctionne pas. Vous pouvez le mettre dans tous les sens, c’est comme ça.

Dans Twen, chaque numéro apporte des mises en page différentes, une approche décomplexée de la photographie. C’est à dire qu’on rentre dedans, on la re-cadre, on joue avec. C’est comme une sorte de match de boxe. Il se bat avec ses images, il se bat avec sa typo, il se bat avec les mots. À chaque numéro on est spectateur d’un bout du match, en quelque sorte.

![twen [1959-1971], éditions Bureau Brut](https://brunobernard.com/app/uploads/2024/05/34-Twen.jpg)

Est-ce que vous diriez que pour être un bon directeur artistique, il faut d’abord avoir des choses à dire sur le monde ?

Le moteur, c’est le journalisme, c’est pour ça que je mets toujours le sens en premier et que j’ai commencé à écrire moi-même des articles. Si le DA ne s’intéresse pas à l’idée d’information et si il est juste un faiseur de formes, il faut vraiment que derrière vous ayez un rédacteur en chef qui ait une bonne culture de l’image pour que ça puisse fonctionner. Si l’un des deux ne connaît pas le métier de l’autre, ça ne donnera pas un journal d’intelligence, je pense.

Un bon exemple, c’est Esquire avec George Lois et Harold Hayes. Lois était un grand directeur artistique, mais venant de la publicité et pas du journalisme. Harold Hayes était lui en revanche un très grand directeur de rédaction, qui a fait un truc hallucinant. Il se fait engager par Esquire pour être directeur de rédaction et il dit à son patron qu’il voudrait faire encore un an d’université. Et le patron accepte.

Et donc à l’université il va trouver tous ces grands journalistes : Gloria Steinem, tous les gens qui vont faire le nouveau journalisme. Mais si il n’avait pas eu cette idée de dire « je ne me sens pas encore au point pour diriger une rédaction comme ça, j’ai besoin encore un peu d’apprendre », hé bien le nouveau journalisme n’existerait pas !

« Quand le directeur artistique et le directeur de la rédaction s’entendent comme larrons en foire. »

Donc toutes ces choses sont liées. Et pour moi quand j’étais étudiant, les couvertures d’Esquire, c’était les meilleures. C’est celle avec Andy Warhol qui se noit dans sa soupe, c’est celle sur le Vietnam avec “Oh my God-we hit a Little Girl” – juste de la typo avec un fond noir – que beaucoup de gens ont pompées ou réinterprétées.

Et ce qui est intéressant c’est que ce monsieur n’a jamais mis les pieds dans la rédaction de Esquire, il déjeunait tous les mois avec Harold Hayes qui lui donnait le sommaire du numéro, et lui choisissait le sujet qui l’intéressait. Et il faisait la couverture. Pour la première, il fait un boxeur allongé sur un ring, et en bon publicitaire il dit à Harold Hayes « vous avez une chance sur deux de vous planter avec cette couverture ».

Ce qu’il ne savait pas c’est qu’à l’époque Harold Hayes avait mis sa démission en jeu si on n’acceptait pas les couvertures de George Lois. Et pendant dix ans, ils ont pu faire les meilleures couvertures du monde…

Dans le livre sur les couvertures de George Lois on les voit tous les deux bras dessus, bras dessous, et je dis toujours « un bon journal, c’est quand le directeur artistique et le directeur de la rédaction s’entendent comme larrons en foire ». S’il y en a un des deux qui n’est pas bon, ça ne peut pas fonctionner, ça ne fera jamais un très grand journal. Ce n’est pas le fond à côté et la forme de l’autre. C’est un dialogue qui doit être permanent.

Une chose est très singulière au monde du magazine, c’est la double page. Il y a une magie dans ce dialogue entre la belle page et la fausse page. Que pensez-vous du passage des titres de presse aux formats numériques ? dans lesquels, par nature, la double page n’existe plus.

J’avais fait une conférence il y a quelques années en Angleterre, et j’y avais donné cette référence : pour moi le magazine papier, ça restait la stéréo, et le smartphone était encore mono. Et c’est toujours le cas, en fait. On peut faire des choses bien en mono ou en stéréo, il n’y a pas de souci. Je donnais l’image que le papier correspondait au vinyle. Je n’ai jamais jeté mes disques vinyle, alors que dans les années 80-90 on nous expliquait qu’il fallait tout jeter avec l’arrivée du CD.

Aujourd’hui on a des smartphones qui se plient, mais c’est juste pour que ça rentre dans la poche ! On n’a toujours pas compris le ping-pong qui était intéressant entre la page de gauche et la page de droite. C’est le même ping-pong qui est intéressant entre les mots et l’image.

![twen [1959-1971], éditions Bureau Brut](https://brunobernard.com/app/uploads/2024/05/126-Twen.jpg)

Alors qu’on a deux bras et deux yeux. On a un seul cœur et un seul cerveau, mais quand même, chaque organe est divisé en deux. Et c’est ce qu’on n’a pas encore compris dans ces smartphones, qui sont faits pour des cyclopes ! Une versions magazine pour iPad, ce n’est pas pratique, on ne comprend pas la circulation, on ne sait pas comment on revient…

Déjà, un magazine, il y a la moitié des gens qui commencent par le début, il y a la moitié qui commencent par la fin. C’est toujours comme ça. Les Anglais l’ont mentalisé en parlant du BOB (back of the book). Ils travaillent le BOB. En France, on a une culture très pédagogique, c’est-à-dire qu’on met le meilleur au début et puis le moins bon à la fin. Eux pensent toujours qu’on rentre par l’avant et par l’arrière du magasin. Que l’arrière doit être aussi bon que le début.

Pour finir, pouvez-vous nous dire un mot de la typographie dans Twen ? Comment appréciez-vous la façon dont Fleckhaus utilise la typographie ?

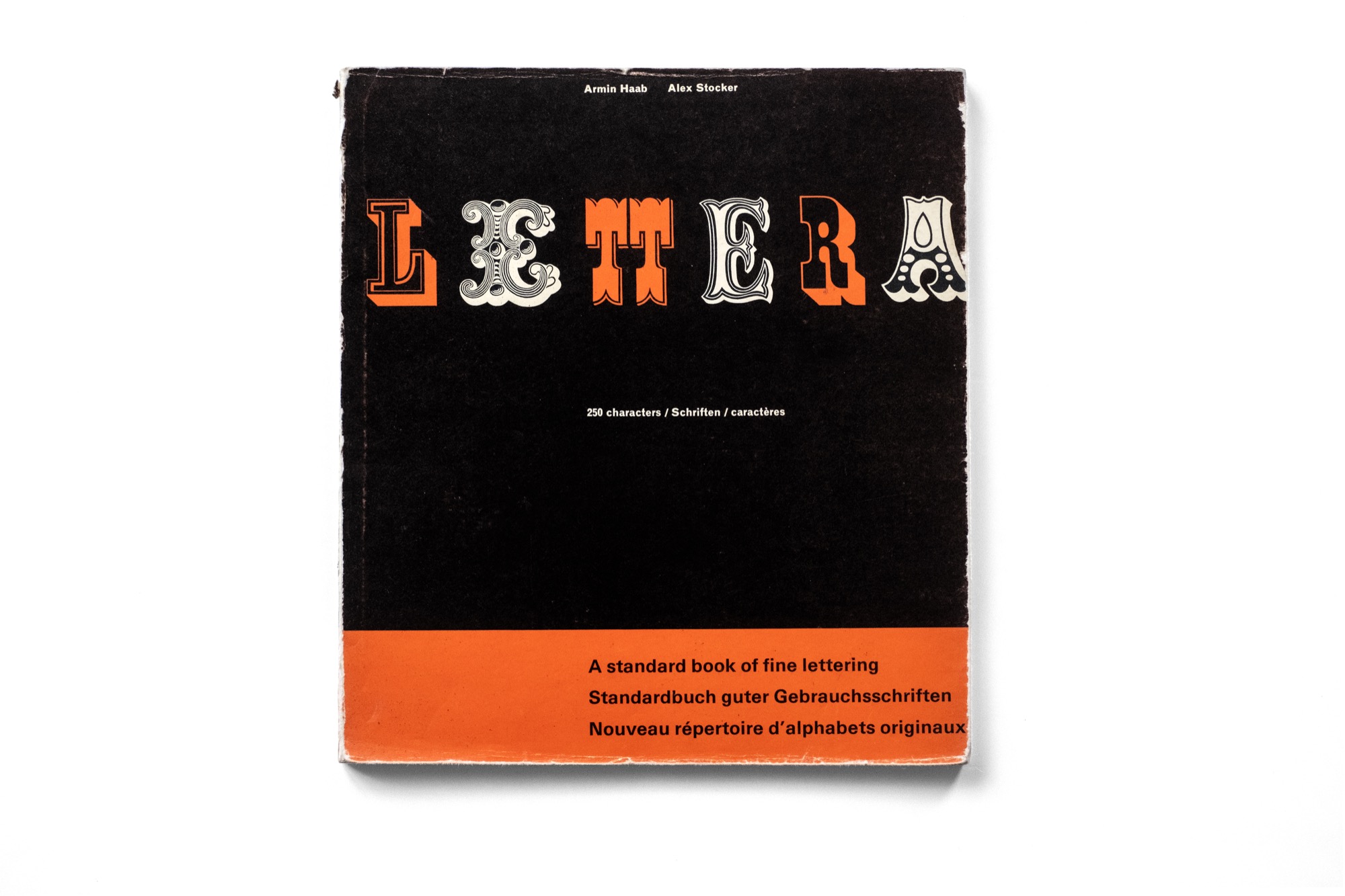

Le Schmalfette Grotesk, le caractère de titrage, vient de Lettera, qui étaient un peu le Font In Use de l’époque, en quatre volumes. Quand j’ai montré le livre à Peter Knapp, pour lui, c’était une madeleine de Proust. Ils ont tous eu ce livre, ils ont tous eu cette envie d’utiliser la Schmalfette Grotesk. Or il n’y avait pas de fonderie qui avait publié ce caractère, donc on faisait des typons et on le refaisait à la main.

Ce caractère est un peu comme l’Helvetica. Il est assez neutre, il n’a pas une personnalité propre. Et c’est peut-être pour ça que c’est intéressant, c’est pour ça que Fleckhaus a pu s’exprimer. Ce n’était pas le caractère du caractère qui faisait sa force, c’est plutôt comment il l’utilisait : en grande taille, en petite taille, comment il le coupait… Il a pu définir avec ce caractère, sur les cinq premières années, tout le langage, toute la grammaire de ce magazine. Avec des couvertures sur fond noir, ce qui est un interdit, normalement.

La maquette de Twen s’est faite gangrénée au fur et à mesure par de nouveaux caractères beaucoup plus expressifs, comme le Windsor, celle de Nova. La typo est devenue plus expressive par sa forme elle-même et non par l’utilisation qui en est faite.

Le journal naît en 1959, et meurt en 1971. Il est racheté plusieurs fois, et après le dernier rachat, l’actionnaire vire Fleckhaus. Donc pour les quatre dernières couvertures, il n’est plus là. Ce sont des couvertures sur fond blanc. Et puis ça s’arrête.

Après ils ont essayé de le réactiver dans les années 1980. Mais un journal qui est mort, ça ne sert à rien d’essayer de le ressusciter. Ce n’est pas une bonne idée, je pense.

« Les magazines sont comme les êtres humains. »

À l’époque, Daniel Filippacchi lance Jazz Magazine et son DA était Régis Pagniez. C’était un fan de Twen. Ils utilisaient la même petite trompette, les mêmes enluminures… ils étaient tous fans de Twen. Et même Fleckhaus venait voir Régis à Paris, il y avait une sorte d’émulation entre eux.

Daniel Filippacchi donne l’image que je trouve la plus intéressante, sur l’idée du magazine : les magazines sont comme les êtres humains. Ils naissent, ils vivent et ils meurent…

![twen [1959-1971], éditions Bureau Brut](https://brunobernard.com/app/uploads/2024/05/01-Twen.jpg)

Un grand merci à Serge Ricco pour toutes les photos qui illustrent cet article.

twen [1959-1971] de Hans-Michael Koetzle, Serge Ricco et Stéphane Darricau. Aux éditions Bureau Brut.

Comments

www mostbet com www mostbet com

мостбет скачать приложение на андроид https://mostbet11012.ru/

казино онлайн казино онлайн .

памятные значки на заказ znacki-na-zakaz1.ru .

mostbet приложение mostbet приложение